高度専門職ビザ(高度人材)

1.高度専門職ビザとは

外国人を雇用する企業様からご相談が多いのが、「高度専門職」の取得についてです。とはいえ、ほとんどの企業様では「技術・人文知識・国際業務」が取得できれば問題なく就労ができるため、雇用企業として積極的にこの取得を支援するケースは少ないようです。しかし、雇用した外国人従業員から人事部等に「高度専門職を取りたいのですが…」と言った問い合わせが入ることが多く、従業員が困っていることなので無視するわけにもいかず、ご担当者様が忙しい中調べると言った状況が多いようです。

さらに、2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を認める制度も実施されています。

多くの場合は「高度専門職」を取得すると永住権が最短で取得できるなどのメリットがあるためこれを欲しがる外国人の方は多くいます。多くは住宅ローンを組みたいなど、日本での長期的な滞在を真剣に考えている結果でもありますので、うまく活用できれば貴社での就業により身が入り定着する可能性も考えられます。

「高度専門職」の取得は、「永住権」の取得や「日本国籍」の取得などと同様に、その外国人従業員の個人的な考えや将来の日本滞在の見通しなどによりその要望が異なります。雇用企業として積極的に取得することを支援する必要はありませんが、外国人従業員から質問を受けたときは最低限の返答はできるようにしておきたいところです。

在留資格「高度専門職」を申請するにあたり、まず申請人が該当する高度人材の分野を確認し、 その後、該当する分野の高度人材のポイントシステムで70点以上を取得できるかを確認する流れとなります。

1.在留資格「高度専門職」の概要

在留資格「高度専門職」は、2012年3月30日に入管法が改正され、同年5月7日から施行されました。もともとは2010年に策定された「第4次出入国管理基本計画」や「新成長戦略」、さらに「規制・制度改革」などで、日本の経済社会に新たな活力の創造、国際競争力の強化などに大きく貢献する高度な知識・技術などを有する高度人材外国人の受け入れを促進が決定したことが発端です。

それに伴いポイント制を活用した高度人材外国人に出入国管理上の優遇措置を付与することも導入され、当初は「特定活動」の在留資格が与えられていましたが、2014年6月の186回通常国会において在留資格「高度専門職」を認める法律が成立し、現在に至っています。

高度外国人材に対しポイント制を活用し、その活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置が与えられています。

2.高度専門職の3つの分類

在留資格「高度専門職」は、以下の3つに分類されます。

1.「高度専門職」イ

高度学術研究活動とよばれ、法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約(複数機関との契約も含む)に基づく以下の活動が該当します。

2.研究の指導

3.教育をする活動

4.上記①~③の活動と併せて行う自ら事業を経営する活動

「高度専門職」ロ

高度専門・技術活動と呼ばれ、法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づく以下の活動が該当します。

2.上記①の活動と併せて行う自ら事業を経営する活動

「高度専門職」ロの場合、主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営するなどの活動が該当します。ただし、この附帯的な活動のみを実施することは認められず、1の主たる活動を行わなければなりません。

また、「高度専門職」ロの場合、指定された契約機関以外の活動は含まれません。

「高度専門職」ハ

高度経営・管理活動と呼ばれ、法務大臣が指定する日本の公私の機関において行う以下の活動が該当します。

2.上記1の活動と併せて1の活動と関連する事業を自ら経営する活動

「高度専門職」ハの場合、主たる活動と同業同種の他社の社外取締役に就任する場合、主たる活動を行う会社の子会社を設立して経営を行う場合などが該当します。

3.「高度専門職」の在留資格の種類

在留資格「高度専門職」は1号と2号、さらに、2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入されています。

1.高度専門1号

高度の専門的な能力を有する人材として法務省で定める基準に適合するものが行う次の1~3までのいずれかに該当する活動であって、日本の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれるもの

1号イ

1)法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動

2)1)の活動と併せてその活動と関連する事業を自ら経営する活動

3)1の機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動

1号ロ

1)法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動

2)1)の活動に併せてその活動と関連する事業を自ら経営する活動

1号ハ

1)法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて貿易その他の事業の経営を行う活動

2)1)の事業の管理に従事する活動

3)1)の活動に併せてその活動と関連する事業を自ら経営する活動

2.高度専門職2号

在留資格「高度専門職」2号は、「高度専門職」1号で3年以上の活動を行っていた人が対象になり、「高度専門職」1号で可能な活動に加えて以下の在留資格に認められる活動も行うことができます。

1.教授(大学教授など)

2.芸術(作曲家、画家など)

3.宗教(宣教師など)

4.報道(記者、カメラマンなど)

5.法律・会計業務(弁護士、公認会計士など)

6.医療(医師、看護師など)

7.教育(中学や高校の語学教師など)

8.技術・人文知識・国際業務(通訳、デザイナー、貿易担当者など)

9.興行(歌手、ダンサー、スポーツ選手など)

10.技能(調理師など)

また、在留期限は無期限となり、高度専門職1号にもあるように以下の優遇措置も適用されます。

1.在留歴に係る永住許可要件の緩和

2.配偶者の就労

3.親の帯同

4.高度外国人材に雇用される家事使用人の帯同

3.特別高度人材制度(J-Skip)

特別高度人材制度とは、高度専門1号2号のようにポイント制によらず、学歴又は職歴と年収が下記の水準以上であれば、「高度専門職(1号)」を付与する制度です。

特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。

特別高度人材の要件は、上記の高度専門職1号イ・ロ・ハの活動類型ごとに以下のとおりです。

高度専門職1号イ・ロの活動類型の方

以下のいずれかを満たす方であること。

・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方

高度専門職1号ハの活動類型の方

4.「高度専門職」のポイント自動計算システム

1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」(研究所の研究員や専門的な教師など)

2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」(一般的には技術・人文知識・国際業務ビザの方)

3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」(一般的には経営管理ビザの方)

参考:入国管理局のホームページで掲載されているポイント計算表

「ポイント計算表」(Excelファイル形式 247KB)2.在留資格「高度専門職」の優遇措置

「高度専門職1号」の優遇措置

1.複合的な在留活動の許容

通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度外国人材は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

2.在留期間「5年」の付与

高度外国人材に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。

※この期間は更新することができます。

3.在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

4.配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

5.一定の条件の下での親の帯同の許容

現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、以下の場合には一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合

2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

1.高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること

2.高度外国人材と同居すること

3.高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

6.一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

2.「高度専門職2号」の優遇措置

1. 上記1~6に加えて、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

2. 在留期間が「無期限」になります。

3.特別高度人材制度(J-Skip)の優遇措置

1.世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能(家庭事情要件等は課さない(※))

2.配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労を認める

3.出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能

※13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること、又は外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用することを課さないもの

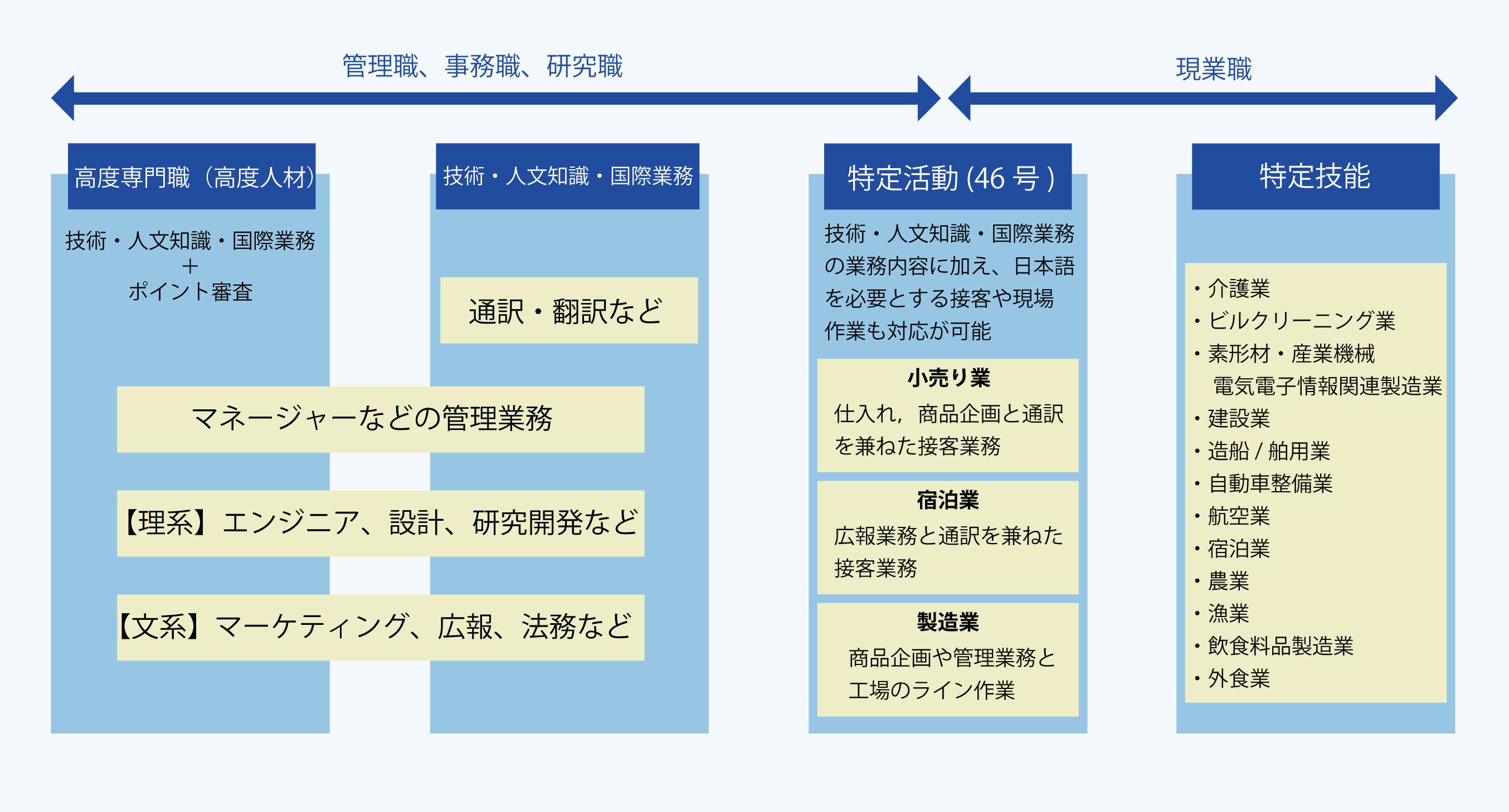

3.高度専門職と技術・人文知識・国際業務との違い

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、16種類ある就労ビザの中で最もポピュラーな在留資格といえます。

管理職・事務職・研究職のための在留資格で、該当する業務としては、以下があげられます。

エンジニアリング、IT、科学研究、建築、製品開発など

法人営業、マーケティング、企画・広報、経理や金融、会計、組織のマネージャーなど

翻訳通訳、語学の指導、海外取引業務、海外の感性を活かしたデザインや商品開発など

在留資格「高度専門職」は「技術・人文知識」の場合、活動内容や職種はほぼ同じですが、通訳翻訳業務など国際業務に関しては注意が必要です。

通常、翻訳通訳の場合は「技術・人文知識・国際業務」を有すると思いますが、「高度専門職1号ロ」の審査基準に“「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれない。”との明文があるため、翻訳通訳の方は「高度専門職1号ロ」の在留資格を取得することができません。要するに翻訳通訳の方はは例外対象とされています。

ここで、「国際業務」とは何かを説明します。審査基準には“外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務”と規定しており、一般的に、その外国人の母国語に係る翻訳通訳は「国際業務」に該当し、大学での専攻との関連性要件及び関連する実務経験要件は不問です。

一方、この例外にも更に例外があり、 “翻訳通訳に従事する場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し卒業したもの又は本邦の専門学校を修了し専門士の称号を得たものである場合”は「人文知識」に該当し、つまり、この場合は「高度専門職1号ロ」の取得が可能の対象となります。

4.高度専門職2号と永住者の違い

在留資格「高度専門職」を取得しようとする人の中には、「永住者」の取得とどちらを選ぼうかと悩む人も多くいると思います。特に「高度専門職」2号と「永住者」は非常によく似ており、まずはその違いを知ることが重要です。

| 「高度専門職」2号 | 「永住者」 | |

|---|---|---|

| 1.在留期間 | 無期限 | 無期限 |

| 2.日本での活動内容 | ほとんどの就労可能な在留資格に認められる活動 | 無期限 |

| 3.親の帯同 | 可能 本人が「高度専門職」である限り |

原則として不可 特定活動(告示外)で可能性は考えられるがハードル高い |

| 4.家事使用人の帯同 | 可能 本人が「高度専門職」である限り |

原則として不可 |

| 5.在留特別許可の身元保証人 | 原則として不可 | 可能 |

| 6.永住者の身元保証人 | 原則として不可 | 可能 |

| 7.住宅ローンの借入れ | 原則として不可 | 可能 |

上記のように「高度専門職」2号と「永住者」を比べると、3.親の帯同、4.家事使用人の帯同、この2点以外では「永住者」の方にメリットが多いと言えます。

したがって、今後、日本で親と一緒に住む、または外国人の家事使用人を日本に連れてきたい、という希望があれば高度専門職2号、そうでなく安定した日本での生活だけを希望するのなら「永住者」となります。

5.高度専門職ビザのよくあるご依頼例

外国人社員の在留資格を「技術・人文・国際業務」から「高度専門職」に変更したい

優秀なエンジニアなどを雇用している場合などに、外国人社員本人から「高度専門職」へ在留資格を変更したいと人事に申し出るケースが増えています。

高度人材と認定された場合、永住要件の在留10年が5年にまで引き下げられるため、日本で永住権の取得を考えている外国人社員にはとても魅力的な制度のようです。

高度専門職の在留資格は平成27年4月1日から創設されたまだ比較的新しい制度ですが、ACROSEEDではすでに「技術・人文・国際業務」から「高度専門職」への在留資格変更、海外から高度専門職での人材の招へいの事例が数多くございます。 さらに高度人材の優遇措置で永住権まで取得しているケースもございますので安心してご相談ください。

通常の就労ビザの場合、永住申請を行うには就労してから5年在留という要件があります。

しかし高度人材のポイントが70点以上を見込まれる方の場合には、通常の就労ビザのまま高度人材の優遇措置を利用し日本滞在3年以上または1年以上で永住申請を行うことができます。

ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

6.高度専門職ビザ取得までの流れ/審査期間

1.海外から人材を招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請の場合)

海外から人材を招へいする場合には、出入国在留管理局で在留資格認定証明書を取得した上で在外公館に査証申請するケースが主流です。

在留資格認定証明書を取得するには、受け入れ企業や在日親族、行政書士等が日本国内で在留資格認定証明書交付申請書を申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局に提出して申請を行います。

取得した在留資格認定証明書は海外在住の申請人に送付します。申請人は在外公館でビザ申請するときにこの在留資格認定証明書をそえて資料を提出するとスムーズにビザを発給してもらえるのです。

この場合、通常は認定証明書の交付に1ヶ月から3ヶ月程度かかりますが、高度人材の審査の場合は審査の優遇措置があるため10日以内を目安に審査が行われます。

また、在外公館の査証申請に1週間程度かかるケースが多くなっています。

-

1

- 無料相談

- 在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。

-

2

- 業務のご依頼

- 業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。

-

3

- 申請書類の作成

- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。

-

4

- 入国管理局への申請代行

- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間10日以内が目安)

-

5

- 認定証明書の送付

- 審査終了後、入国管理局から認定証明書(CEO)がACROSEEDに郵送されます。

-

6

- 海外在住の外国人に送付

- 認定証明書(CEO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。

-

7

- 海外在住の外国人に送付

- 認定証明書(CEO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。

-

8

- 現地の日本大使館でビザ発給

- 海外で認定証明書(CFO)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。(※1)

-

9

※1ビザ発給に伴い日本大使館等で簡単な面接が行われるケースがあり、その結果、大使館がビザ発給を拒否することがあります。

※2認定証明書(CEO)の有効期間は発行後90日間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となります。

2.在留資格変更の場合

在留資格変更の場合、通常は審査期間が1ヶ月~2ヶ月かかりますが、高度人材の審査の場合は審査の優遇措置があるため5日以内を目安に審査が行われます。

-

1

- 無料相談

- 在留資格変更許可申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。

-

2

- 業務のご依頼

- 業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。

-

3

- 申請書類の作成

- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。

-

4

- 入国管理局への申請代行

- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。

審査上問題がなければ、およそ5日程度で審査が終了します。

-

5

-

6

- 在留カード・パスポートご返却

- 在留カード・パスポートをお客様にご返却して業務終了となります。

7.必要書類

1.在留資格認定証明書交付申請の場合

企業が高度専門職に該当する人材を海外から呼び寄せる場合には、下記の表が示す該当する活動の提出資料とともにポイント計算表とその疎明資料等を提出することになります。

| 在留資格 | 主に該当する活動 |

|---|---|

| 高度専門職1号イ | 「教授」「研究」「教育」など |

| 高度専門職1号ロ | 「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「芸術」「報道」「法律・会計業務」など |

| 高度専門職1号ハ | 「経営・管理」など |

上記は主に該当する活動であり、実際の申請にあたっては個別に判断されます。

・顔写真(縦4センチ×横3センチ)

・返信用封筒(簡易書留用404円分の切手を貼付したもの)

・各在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、教授など)に応じた疎明資料

・ポイント計算表

・ポイント計算の各疎明資料

2.在留資格変更の場合

・ポイント計算表

・ポイント計算の各疎明資料

8.高度専門職ビザのQ&A

- 【国際業務と高度専門職の関係】

弊社で翻訳通訳の職務に従事している外国人は現職のままで「高度専門職1号ロ」の在留資格を取得できますでしょうか。高度専門職ポイントは70以上あります。 - 【高度人材の中途採用】

弊社で新たに雇用予定の外国人は、現在日本にある別の企業で就労しており、「高度専門職1号ロ」の在留資格を有しています。弊社へ入社後も「高度人材」として「高度専門職1号ロ」で認められた職務を担当していただく予定ですが、その場合、特に入管上の申請を行うことなく、弊社で就労を開始させることは問題ないでしょうか。 - 【高度人材の審査期間の優遇措置】

弊社で近々高度人材外国人を採用し、「高度専門職1号ロ」の在留資格を申請する予定です。高度専門職にかかるの申請は、優先的に処理されると聞きましたが、今月中に手続きを完了させ、来月入社させることは可能ですか。 - 【高度専門職での副業】

弊社で雇用している従業員が副業を希望しております。本人は「高度専門職1号ロ」を有しておりますが、在留資格上、問題ございませんでしょうか。

9.ACROSEEDの高度専門職ビザ申請代行サービス

1.サービス概要

本サービスは出入国在留管理庁から「高度専門職」の在留資格を取得するためのサービスです。

お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格「高度専門職」ができるようサポートさせていただきます。

以下のケースに対応しております。

・すでに雇用している外国人従業員の在留資格を高度専門職に変更するケース

ACROSEEDには、30年以上の経験と実績を誇る専門家による幅広いサービスが揃っているため、人事・総務ご担当者様のお手を煩わせることなく、時間・コスト・手間を省くことも可能です。

まずは採用に関する大まかな計画やご要望などをお伝えください。経験豊富な専門家がお伺いし、適切なサービスや解決策などをご提案致します。

2.サービスに含まれる内容

1.海外から招へいする場合

1.入社スケジュールのアドバイス

2.採用内定者への指示

(ポイント計算のサポート、各自の出国スケジュールの把握、必要書類の指示、採用内定者のスケジュール管理)3.ビザ申請手続き

(提出資料のチェック、書類の作成、代理申請、結果の受領、証印手続き)4.ビザ申請後のサポート

審査状況の確認、審査官との交渉、追加資料の提出など5.EMSでの海外発送

海外から招へいの場合、入国管理局から受け取ったCOEを海外在住の採用内定者に直接送付します。2.在留資格変更の場合

1.ビザ申請の準備

ポイント計算のサポート、提出書類のご提案2.ビザ申請

代理申請(お客様は入管に行く必要はありません)3.ビザ申請後から許可取得まで

審査中の進捗確認、結果の受領、証印手続きこの他にも状況に応じて様々な事例に対応しております。お気軽にお問合せください。

3.ACROSEEDに依頼するメリット

- 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績

- 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

- 英語・中国語対応

- ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。

1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。

ACROSEEDの業務実績

ACROSEEDの法人対応実績、出版実績、メディア対応実績、セミナー実績など

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。

英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。

外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。

申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。

ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。

4.高度専門職ビザの申請代行料金(税別)

・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

*ACROSEEDのサービスは全国対応です

| 在留資格認定証明書交付申請 (海外からの招へい) |

120,000円 前後 |

|---|---|

| 在留資格変更許可申請 | 120,000円 前後 |

| 在留資格更新許可申請 | 50,000円 前後 |

| 高度人材ポイントを利用した永住申請 | 120,000円 前後 |

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。